10月24日下午,作为世界顶尖科学家论坛的重要环节,国际工程智能大会在上海成功举办。会上,同济大学工程智能研究院执行院长、IEEE Fellow华先胜发布了国际工程智能大赛。

本次国际工程智能大赛(简称“大赛”)由同济大学工程智能研究院主办,阿里云天池竞赛平台作为办赛平台,旨在汇聚全球顶尖智慧,共同探索人工智能与工程技术深度融合的无限可能,以智能科技驱动传统工程行业的变革。

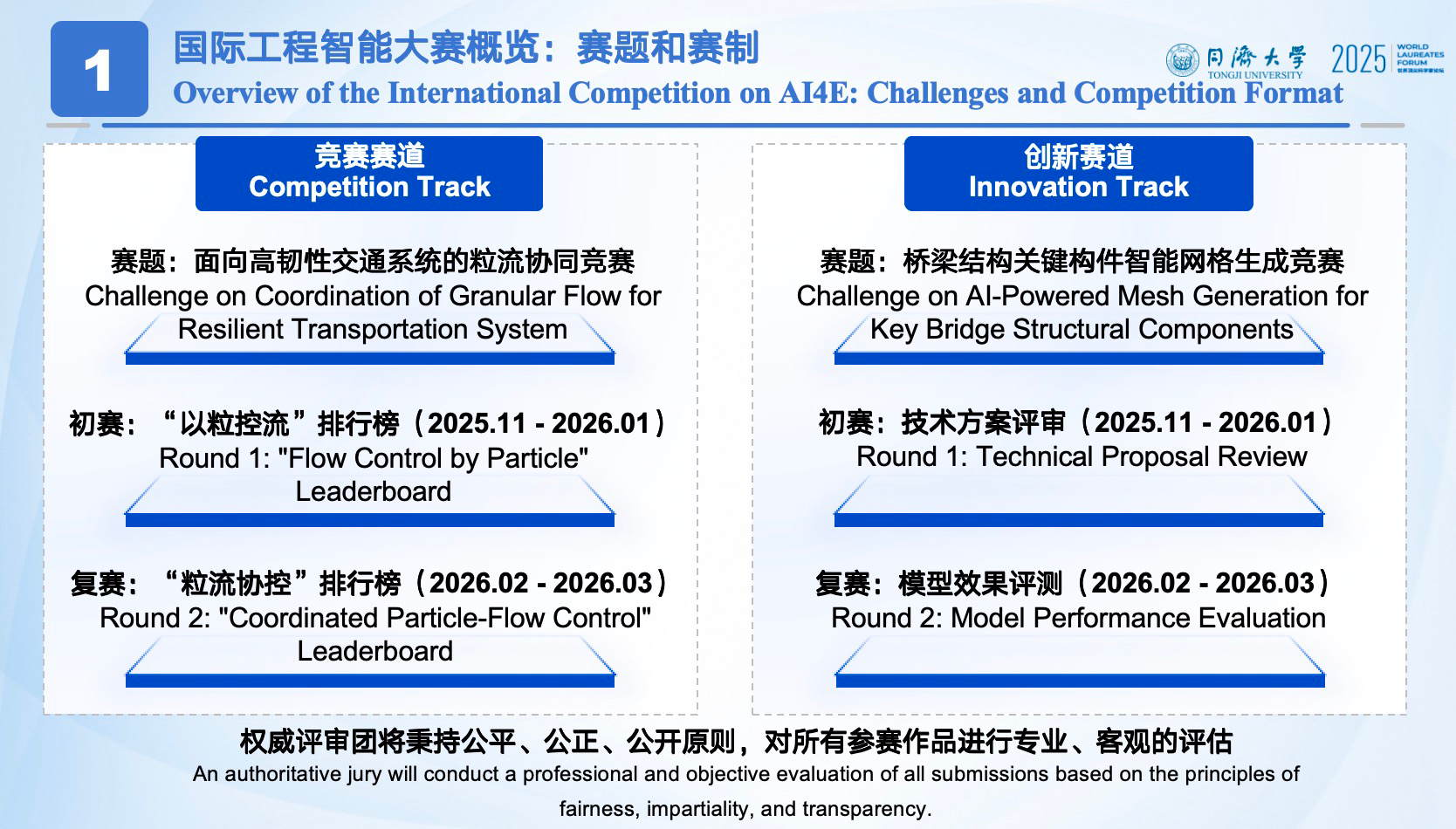

为了聚焦工程领域的关键难题,大赛精心设计了两大赛道。一是“竞赛赛道”,主题为“面向高韧性交通系统的粒流协同竞赛”。该赛道将挑战参赛者如何通过智能算法,实现宏观交通流与微观驾驶行为的协同优化,提升城市交通的韧性与效率。二是“创新赛道”,主题为“桥梁结构关键构件智能网格生成竞赛”。该赛道旨在探索利用人工智能技术,攻克传统工程仿真中最为耗时耗力的网格生成难题,实现高质量、高效率的智能建模。两个赛道均设置了权威的评审团队和丰厚的奖励,以公开、公平、公正的原则,对所有参赛作品进行专业客观的评估。

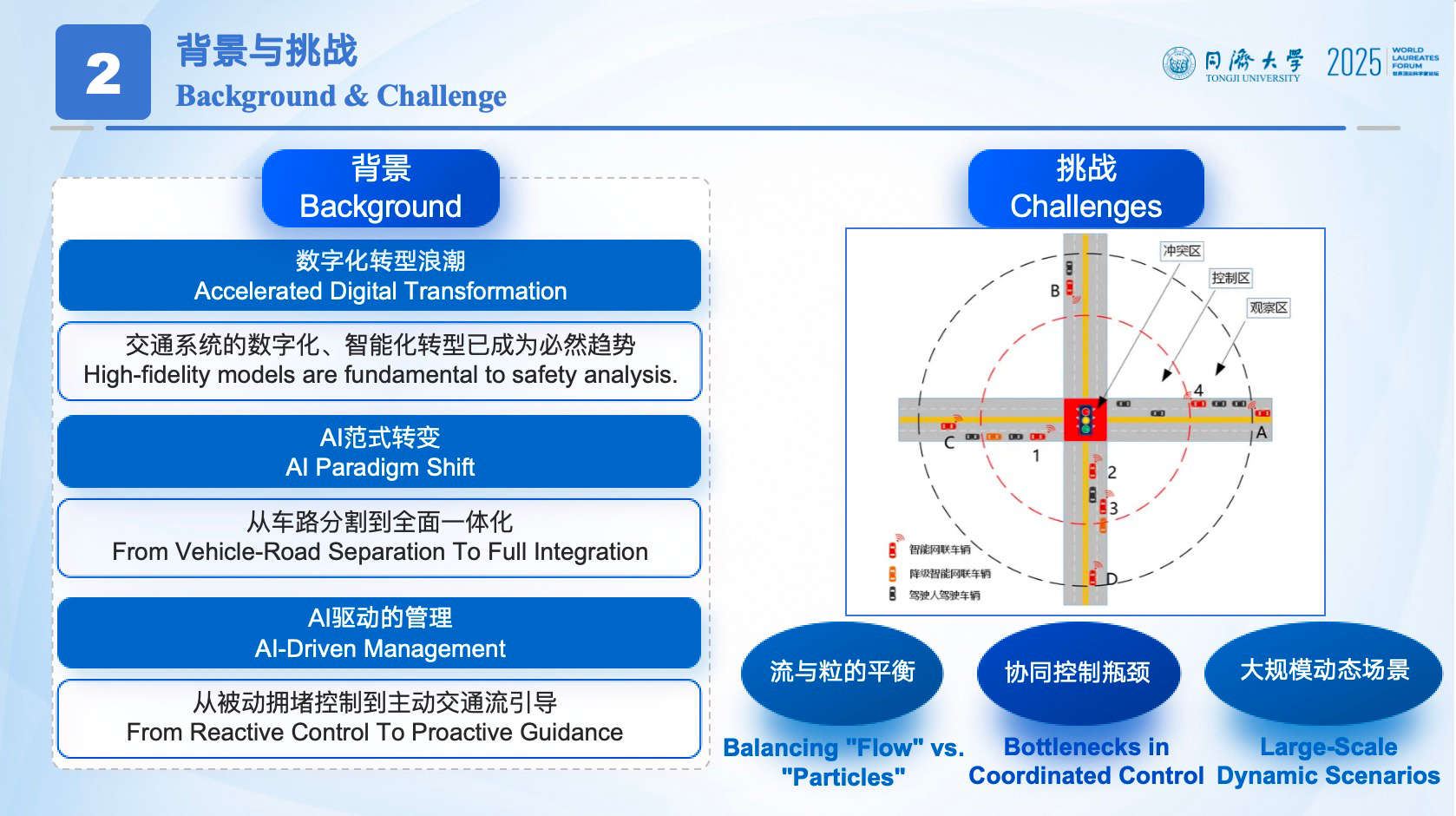

华先胜教授详细介绍了面向高韧性交通系统的粒流协同竞赛。他指出,当前,交通系统的数字化、智能化转型已是大势所趋。人工智能范式正在发生深刻转变,从过去“车路分割”的单体智能,迈向“全面一体化”的系统智能;管理模式也从“被动拥堵控制”转向“主动交通流引导”。然而,这一宏伟愿景面临着三大现实挑战:一是“协同控制瓶颈”,多智能体之间难以高效协同;二是“流与粒的平衡”,宏观的交通流(流)与微观的车辆(粒)行为难以兼顾;三是“大规模动态场景”,真实交通环境的复杂性和不确定性对算法提出了极高要求。该赛题希望参赛者能研发出先进的智能协同算法,真正实现对交通流的“主动引导”,并在复杂的动态环境中综合评估其性能。

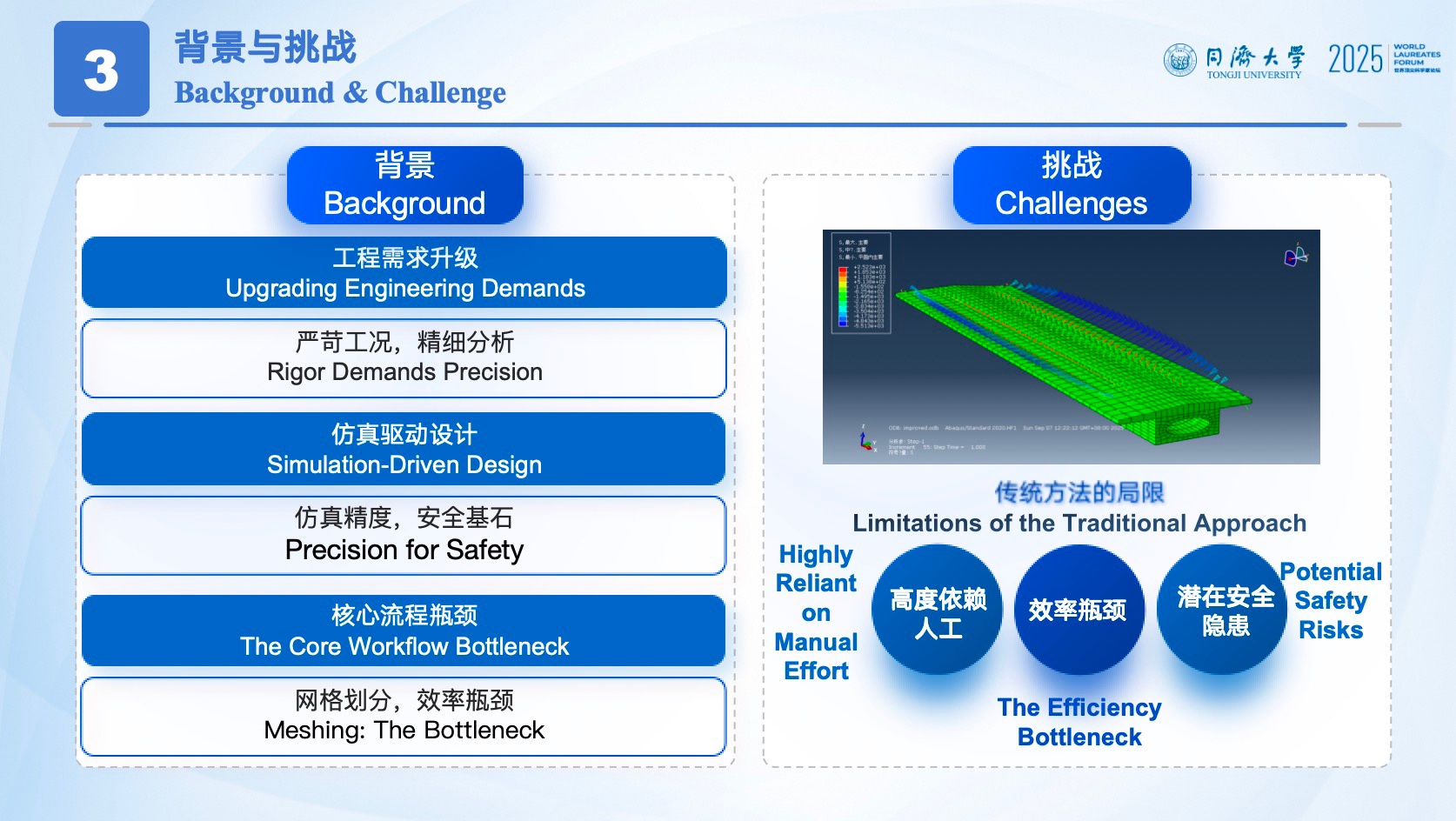

华先胜教授也详细介绍了桥梁结构关键构件智能网格生成竞赛。他表示,在现代工程领域,仿真驱动设计已成为基石。尤其在桥梁等重大基础设施领域,严苛的工况要求我们进行极为精细的仿真分析,其精度直接决定了结构的安全。然而,在核心的仿真流程中,“网格划分”长期以来都是一个巨大的效率瓶颈。它高度依赖工程师的专业经验,不仅耗时耗力,而且人工划分的质量参差不齐,可能埋下潜在的安全隐患。这一瓶颈,严重制约了工程设计的效率和可靠性。该赛题希望参赛者开发出智能算法,实现自适应的网格生成,并能在计算精度与成本之间找到最佳平衡。

大赛诚邀全球工程智能领域的相关企业、高校、科研院所、创新团队及开发者等从业者、爱好者共同参与。同济大学工程智能研究院愿通过竞赛,促进多方交流与协作,激发创新思维,共同推动工程智能技术的突破与发展,碰撞出更多具有前瞻性和实用价值的创新火花。

合作联系

大赛信息及报名通道将于今年11月在同济大学工程智能研究院官网正式发布,诚邀全球工程智能领域的相关企业、高校、科研院所、创新团队及开发者等从业者、爱好者共同参与。同时,我们希望您不仅是参赛者,更能成为这场赛事的共创者。为此,我们也计划增设一个自由创新的第三赛道,其主题完全由您提议。诚邀您贡献感兴趣的赛题方向,与我们一同开启工程智能的更多可能!

同济大学工程智能研究院愿通过竞赛,促进多方交流与协作,激发创新思维,共同推动工程智能技术的突破与发展,碰撞出更多具有前瞻性和实用价值的创新火花。若您有意成为本次大赛支持单位,或需了解更多大赛详情,或对第三个赛道有提议,敬请联系:

iaie@tongji.edu.cn。